| ・時期 | 毎年4月第1日曜日 |

| ・交通 | 近鉄御所駅から奈良交通バスで船路下車。金剛山に向かい西へ50分 |

| ・電話 | 御所市観光協会(0745・62・3346) |

| ↑ | =2024年4月7日取材 いつもの仁王さんとともに、満開の桜が迎えてくれた菩提寺 |

大阪・奈良府県境に立つ金剛山(1125m)は、多くの登下山道が行き交う山だ。私のお気に入りは伏見道。山頂、伏見峠とゆっくり下り、杉林を抜けて山道から里道に変わるところが伏見の里(奈良県御所市伏見)、右手にたたずむのが伏見山

菩提寺だ。ここで一服、秋は紅葉、冬は雪景色を味わい、眺望を楽しみながら国道のバス停まであと一歩きしてきた。

大阪・奈良府県境に立つ金剛山(1125m)は、多くの登下山道が行き交う山だ。私のお気に入りは伏見道。山頂、伏見峠とゆっくり下り、杉林を抜けて山道から里道に変わるところが伏見の里(奈良県御所市伏見)、右手にたたずむのが伏見山

菩提寺だ。ここで一服、秋は紅葉、冬は雪景色を味わい、眺望を楽しみながら国道のバス停まであと一歩きしてきた。この菩提寺でいろんな仏像が守られ、毎年4月の第一日曜日には「毘沙門会式(びしゃもんえしき)」という行事が行なわれているという。檀家総代の前川博さん(84)にお尋ねし、4月7日、船路バス停から金剛・葛城の山並みを眺めながら坂道を上った。

田園と大和棟の集落を通り、山麓線を越えると伏見の集落。ここで標高400m、棚田の向こうに大和三山から高見山、大峰山系と続く山並み=写真上=を見渡す絶好の場所だ。桜の開花は遅めだが、ここ2、3日の陽気で、仁王さんが左右に立つ山門の中で満開を迎えていた。

棚田潤す金剛山からの水に感謝の心ずっと

開式は午後1時と聞いていたが、正午過ぎには、境内に集落の人たちが集まってきている。真言宗の菩提寺の檀家は前川さんら4軒だが、毘沙門会式はむらぐるみの行事。宗派や所属寺と関係なく参加する。

開式は午後1時と聞いていたが、正午過ぎには、境内に集落の人たちが集まってきている。真言宗の菩提寺の檀家は前川さんら4軒だが、毘沙門会式はむらぐるみの行事。宗派や所属寺と関係なく参加する。伏見は金剛山から流れ落ちる南太田川と深谷川が合流する地で、この水をめぐって伏見村と下流域の村との間で水争いが発生、この時に村人が菩提寺の毘沙門天に祈願して勝訴したと伝えられている。これにちなみ、毎年欠かさず農繁期前の4月に行なわれてきた行事が「毘沙門会式」だ。

まず世話役さんらが山側に少し上がり、今年の当番の二組の竹田清孝さん(77)が南太田川の流れにお神酒を注いだ=写真右。続いて総代の前川さんら参加者が般若心経を唱え、絶えることなく田畑を潤す水に感謝し、今年の豊作を祈願した。

竹田さんと二組の方の話で、伏見の人々にとっての水の意味がわかった。村びとは早くから自力で用水路を整備、今も地元の水を使って田を耕している。水温が低く、傾斜があり砂地の棚田に水は長く溜らない。そのため収量は多くないが、金剛山の自然をつたって下りてきた栄養分豊かな水が繰り返し循環するので、他では味わえない米が獲れるという。「知り合った人に一度米を送ると、必ず『来年もお願いします』と頼まれます。獲れた米のほとんどは身内と知人向けになります」と竹田さん。「家と田は守らなければ」と、大阪に車で通勤しながら家族の協力で米作りを続けてきた。

◇井戸掘っても水出ず、おいしかった簡易水道

一方、傾斜が急なので井戸を掘っても水が出ず、生活用水には不便があった。「仁王さんが井戸を怖がるので伏見では井戸を掘らない。仁王さんが火を怖がるので小正月のトンドもしない」という伏見の民話。「井戸が掘れないという実態を踏まえ、火の扱いは最大限用心しなければならないという教えなんです」。

昭和30年ごろ地区の人々が協力して簡易水道を開通させた。「当時子どもで、『これが最後のチャンス』と貯水槽の中に入れてもらった思い出があります。20年ほど前、水質基準などを理由に簡易水道が廃止され、県の広域水道に切り替えられましたが、全然味が違います」と竹田さんは話していた。

昭和30年ごろ地区の人々が協力して簡易水道を開通させた。「当時子どもで、『これが最後のチャンス』と貯水槽の中に入れてもらった思い出があります。20年ほど前、水質基準などを理由に簡易水道が廃止され、県の広域水道に切り替えられましたが、全然味が違います」と竹田さんは話していた。◇大般若経転読の後は餅まきで締め

午後1時となり、近くの真言宗の名刹・橋本院と常福寺の住職さんが来られ、本尊の十一面観音やこの日の主役・毘沙門天が安置された本堂に入った。参加者の焼香に続き、大般若経の転読=写真上=が行われた。住職さん退出後は恒例の餅まき=写真左、年配の人も子どもに帰ったように懸命に餅をキャッチしていた。以前は公民館で食事会を行なっていたが、負担軽減のためコロナ禍前から取り止めており、全部でも1時間半ほどで終わった。

午後1時となり、近くの真言宗の名刹・橋本院と常福寺の住職さんが来られ、本尊の十一面観音やこの日の主役・毘沙門天が安置された本堂に入った。参加者の焼香に続き、大般若経の転読=写真上=が行われた。住職さん退出後は恒例の餅まき=写真左、年配の人も子どもに帰ったように懸命に餅をキャッチしていた。以前は公民館で食事会を行なっていたが、負担軽減のためコロナ禍前から取り止めており、全部でも1時間半ほどで終わった。「昔は子どもでいっぱいだったのに、伏見で子どもの姿が見られなくなくなったのは寂しい。若者が少なくなったので伏見八幡神社の秋祭りでも神輿は担いでいません」と少子化の影響は厳しい。それでも、宵宮の提灯巡行は続けられている。この会式も小さな行事ながら、里帰りしてきた子や孫、県外の友人らも含め40人くらいがそろい、花のもとでのつどいを楽しんでいた。水を大切にする心が儀式に受け継がれていて、むらの外の人間としても温かい気持ちになった。

◇神仏分離、転法輪寺から下りた法起菩薩像

みなさんが寺を後にしてから、本堂に上がらせてもらって仏像を拝観した。毘沙門天像=写真右=は高さ45cmと以外に小さいが、右手に宝棒、左手に宝塔を持ち力強い。村人が頼りにしたのもうなずける。

みなさんが寺を後にしてから、本堂に上がらせてもらって仏像を拝観した。毘沙門天像=写真右=は高さ45cmと以外に小さいが、右手に宝棒、左手に宝塔を持ち力強い。村人が頼りにしたのもうなずける。役行者ゆかりの法起菩薩仏頭は、大師堂に安置。ガラス越しだが、室町時代作とは思えない大胆な造形の怒りの表情にひきつけられる。前川さんによると、葛城山の神の一言主神の本地仏で、金剛山頂近くにある転法輪寺の本尊だったとされる仏像。それが明治初めの神仏分離で転法輪寺から移されてきた経緯があるという。

この像の転変が示すように、この小さな寺には時代の流れを乗り越えてきた歩みが詰まっている。奈良時代に行基菩薩が開基、白山を開いた泰澄上人が修業し、平安時代には弘法太師が参篭、30を超す子院が並んでいたという。南北朝期、戦国時代の戦火で焼かれ、江戸時代に復興したものの明治期の廃仏毀釈で荒廃したままになっていた。

◇歴史解き明かす本出版し仏像修復

戦後本堂を改築したが、山際で傷みが早いため、前川さんの義父の前川忠雄さんら檀家の4家を中心に、本堂の新築、仁王像の修理、仁王門の移転など「昭和の大修理」を十年越しで行ない、1984年(昭和59年)に落慶法要を行った。

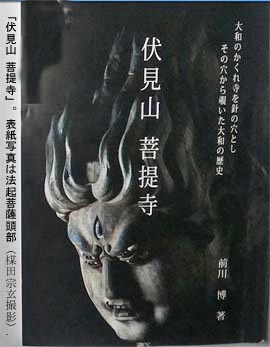

戦後本堂を改築したが、山際で傷みが早いため、前川さんの義父の前川忠雄さんら檀家の4家を中心に、本堂の新築、仁王像の修理、仁王門の移転など「昭和の大修理」を十年越しで行ない、1984年(昭和59年)に落慶法要を行った。前川さんは1998年まで大阪の大手生保の法人部門に勤務していたが、退職後63歳の時に菩提寺の隣の妻の実家に移り農耕を始めた。菩提寺の仏像を写真家の楳田宗玄(うめだむねはる)さんが撮影したことをきっかけに「寺の歴史を調べ紹介したい」という気持ちが起き、義父の遺した資料に自らの研究成果も加えた「伏見山 菩提寺」=写真左=を2011年には自費出版した。本の収益などで十一面観音像をはじめ損傷が進んでいた仏像の修復を行なった。

さらに、翌年には天孫降臨神話の舞台とされる高天彦(たかまひこ)神社と菩提寺を結ぶ新道を地元住民らと整備した。「世間からあまり知られていない寺から、奥深い大和の歴史が見えてくる」という前川さん。私にとっても、金剛山の下山道に加え、葛城古道のバリエーションルートの要になる菩提寺は、ますます惹かれる寺になりそうだ。(文・写真 小泉 清)

【参考図書】 前川博 「伏見山 菩提寺」2011

★菩提寺~高天神社 住民手づくり「花山ロード」 =2024.4.25取材

⇒トップページへ