2023年は12月3日にねんねこ祭り本祭の行なわれた木葉神社(和歌山県串本町田原)。祭りと合わせ公民館田原支館で農産物品評会・作品展示会が行なわれるとのお知らせが、宵宮の2日に掲示されていた。近所の人に尋ねると、2日から展示されているとのことですぐ近くの館に見に行った。閉校した中学校の体育館を使った広い会場で、高齢者の意欲的な絵画や編み物の作品が多い。

2023年は12月3日にねんねこ祭り本祭の行なわれた木葉神社(和歌山県串本町田原)。祭りと合わせ公民館田原支館で農産物品評会・作品展示会が行なわれるとのお知らせが、宵宮の2日に掲示されていた。近所の人に尋ねると、2日から展示されているとのことですぐ近くの館に見に行った。閉校した中学校の体育館を使った広い会場で、高齢者の意欲的な絵画や編み物の作品が多い。一角に「正しい発音教室」という貼り紙があった。田原から若いころ渡米し、前年に故郷に帰ってきた後藤初子さん(86)が先生とのこと。翌日、ねんねこ祭りの「子守の神事」後に獅子舞を見ていた後藤さんにお話を伺った。

◇単身ロスに、ここで引けないと懸命に勉強

後藤さんは18歳で古座高校3年だった1955年、伯母の住むロサンゼルスに向け一人で渡った。朝鮮戦争に従軍した伯母の息子=いとこ=が田原に立ち寄った際に同僚と話していた英語に魅了され、「私も英語を話せるようになりたい」と高校を退学してでも渡米をと決意。両親は「止めても無駄、好きにさせよう」と反対しなかった。

羽田からウェーク島経由でサンフランシスコ着。そこで国内便に乗り換えてロスアンゼルスへ。どう乗り継いだらいいか、よくわからないまま。それでも、なんとかロスの空港で伯母の出迎えを受けた。

ロスの高校に通うつもりだったが、18歳以上は入学を認められないとわかり断念。非英語圏の人中心の成人学校(adult school)に通った。「ここで引くわけにはいかない」と懸命に勉強したので、2年後トップの成績で卒業した。

◇力合わせ苦難乗り越えた田原の先人

田原からは明治20年代から多くの村民が米カリフォルニアやハワイに移住した。伯母は後藤さんの父・譲さんの姉で、移民二世との結婚を決めて昭和の初めに渡米、サンディエゴで友人とスーパーマーケットを営んでいた夫を支えた。太平洋戦争が始まると、カリフォルニアを追われ、内陸のアリゾナ州の砂漠に設けられた日系人収容所に入れられた。「こうした中でも落ち込むのでなく、みんなが力を合わせていました。枯枝を使ってお盆や置物をつくり、魚を釣り、将棋やマージャンを楽しみ、野球チームを作って試合をしました」と伯母は話していた。

戦後、伯父は友人から技能を教わってガーディナーとなり懸命に働いた。当時永住権はあっても市民権は持っていなかったので、米国生まれの娘の名義でロスに家を購入。後藤さんが渡米したころには、広い敷地を利用して苗木を育てるナーセリーも営んでいた。当時はロスを中心に「田原人会」という組織があり、後藤さんも新年会やピクニックに参加した。後に田原獅子舞の名手だった父の譲さんらが訪米、田原人会で獅子舞を披露したこともあった。

◇「みんなで楽しく」ロスの高齢者センターでリーダーに

一方で、後藤さんは日系人だけで固まる風潮を避け、進んでアメリカ社会に入っていった。学校に通っている時も、英語を早く覚えアメリカン・カルチャーを知ろうと人種や出身地の違いを超えて交流した。

学校を終えると電機メーカーに入り、航空機部品製造の仕事に従事。田原出身の日系二世でサンディエゴで造園業を営む松人さんと結婚した。二人とも映画好きで、金曜は日本映画、土曜はアメリカ映画を上映する映画館に毎週通った。

学校を終えると電機メーカーに入り、航空機部品製造の仕事に従事。田原出身の日系二世でサンディエゴで造園業を営む松人さんと結婚した。二人とも映画好きで、金曜は日本映画、土曜はアメリカ映画を上映する映画館に毎週通った。仕事は楽しく33年間働いたが、工場がオハイオに移転したため退職。ロサンゼルス市高齢者センターに勤めた。58歳の時に夫の松人さんと死別したが、リーダーとして働き続け、定年後もボランティアとして活動した。「カラオケ教室など33のプログラムを起ち上げたのが私の誇り。センターには白人、黒人、ヒスパニック、日系人とさまざまな人々が集まり、面白かったです」と振り返る。

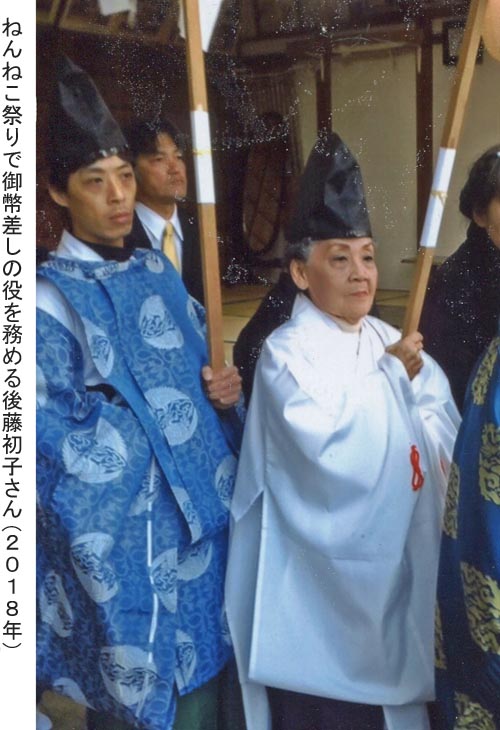

4人きょうだいで、弟は亡くなったが姉と妹は田原に健在。後藤さんも両親が高齢になると毎年里帰りし、2018年には「ねんねこ祭り」で御幣差しの役を務めた=写真、後藤初子さん提供。「一緒に暮らそう」いう誘いに、故郷への懐かしさが強まり、2022年に67年ぶりに帰郷、田原での暮らしを始めた。

◇「英語身につけ世界広げてほしい」

中学校はなくなり、小学校もすっかり人数が減ったふるさとの現状に寂しさを感じ、「『井の中の蛙 大海を知らず』のままではいけない。英語を身につけて世界を広げてほしい」という思いが募った。英語教室を開こうとしたが、コロナ禍がまだ残っていたので先送り。妹の佐野康子さんのすすめで、ねんねこ祭りに合わせて「発音教室」を持つことにした。

中学校はなくなり、小学校もすっかり人数が減ったふるさとの現状に寂しさを感じ、「『井の中の蛙 大海を知らず』のままではいけない。英語を身につけて世界を広げてほしい」という思いが募った。英語教室を開こうとしたが、コロナ禍がまだ残っていたので先送り。妹の佐野康子さんのすすめで、ねんねこ祭りに合わせて「発音教室」を持つことにした。午後、公民館に「発音教室」を聞きに行った。女性7人の生徒が集まっていた。講義というより、井戸端会議といった気軽な雰囲気のおしゃべりの中で学ぶ場だ。「hot teaは『ホット ティー』ではなく『ハッチー』と言えば通じます。私も初子なんで『ハッチー』と呼ばれていたので覚えておいてください」と軽妙なトークで発音のコツを伝えていた。

後藤さんは「私自身、日本で教わった英語でせっかく話しても相手に通じなかったり、時には馬鹿にされた経験がある。これから海外に飛び出す人がこんな目にあわないように、はじめから正しい発音を身につけられるよう、若い人にも教えていきたい」と英語への尽きない意欲を話していた。

◇

2017年に田原を初めて訪れた時、白い洋館風の木造家屋がいくつかあるのに気付いた。犬を連れ散歩していた年配の女性に尋ねると、「アメリカに渡って帰ってきた人が建てた家が田原には結構ありますが、子孫は田原から出たまま帰って来ず、空き家になった家が増えています」。

1950年、60年代は後藤さんのようにアメリカに自身の夢を描いて渡る人が多かったが、日本が高度成長の道を進んで70年代に入るとその流れも細っていった。また日系人の努力と教育の熱意から新しい世代の活躍の範囲が広がってきたこともあり、1980年代には田原人会も解散。田原と海外とのつながりは希薄になっている。

今、太平洋に面した田原の地が、日本初の民間ロケット発射場として注目を浴びている。実現まで平坦な道ではないが、田原が広い世界につながる可能性が出ている。今回、後藤さんの体験を聞いて、田原の人々の海外への夢と意欲が現在につながっている思いがした。 =2023年12月3日取材 (文・写真 小泉 清)

★健やかな成長願うねんねこ祭り=2023.2.3取材